2.8.2 均等色空間

Uniform Color Spaceのことである。色空間上での距離・間隔が、知覚的な色の距離・間隔に類似するよう設計されている空間である。色の物理的な差異よりも、人間の知覚上での差異に主眼を置いた色空間。工業的には、工業製品の色彩の管理に要請される。

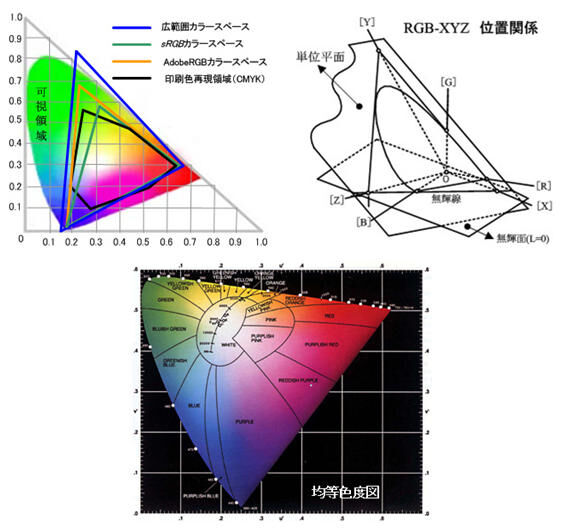

・XYZ表色系

RGB表色系は色知覚のよい近似であるが、知覚できる色を完全に合成できるわけではない。たとえば、レーザー光などにみられる単一波長の色はRGB色空間の外側であって、加色によって再現することができない。この問題は、RGBの係数に負の値を許可することによって色空間を拡張すれば表現することができるが、取り扱いに不便である。

したがって、RGB表色系を単純な一次変換で負の値が現れないように定めたXYZ表色系を、CIEは1931年にRGB表色系と同時に定めた。XYZ表色系は他のCIE表色系の基礎となる。

RGB表色系と異なりXYZ表色系では、それぞれの数値と色彩との関連がわかりにくい。Yは明度を表し、Zはおおむね青みの度合いを表すと考えてよい。Xは、それら以外の要素を含むと考えられる。

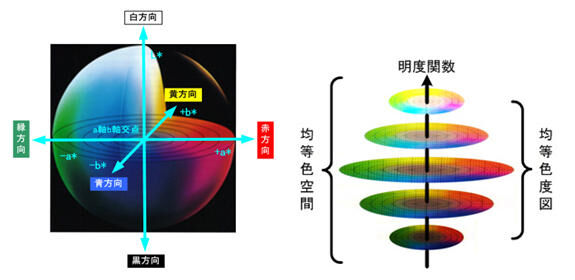

・Lab色空間(Lab color space)

Lab色空間は、補色空間の一種で、明度を意味する次元 L と補色次元の a および b を持ち、CIE XYZ 色空間の座標を非線形に圧縮したものに基づいている。

Hunter 1948 L, a, b 色空間の座標軸は L、a、b である。しかし最近では CIE 1976 (L*, a*, b*) 色空間の非公式な略称としても Lab が使われている(こちらは CIELABとも呼ばれ、座標軸は実際には L*、a*、b* である)。このため、単に Lab と記述すると若干あいまいとなる。これらの色空間は用途は相互に関連しているが、実装は異なる。

どちらの色空間もマスターの色空間である CIE 1931 XYZ 色空間から派生したもので、CIE 1931 XYZ 色空間はどのスペクトル出力分布が同じ色として知覚されるかを予測できるが、知覚的均等性はなかった。マンセルカラーシステムに強く影響され、どちらの"Lab"色空間もXYZ空間から単純な式で変換できるが、XYZよりも知覚的に均等になっている。「知覚的に均等」とは、色の値が同じだけ変化したとき、人間がそれを見たときに感じられる変化も等しいことを意味する。色を有限精度の値で表すとき、これによって色合いの再現性が向上する。どちらのLab色空間も、ホワイトポイントの変換前のXYZデータについて相対的である。Lab値は絶対的な色を定義するものではなく、あくまでもホワイトポイントを指定した上での相対的値である。実際にはホワイトポイントには何らかの標準を仮定し、明確に示さないことが多い。例えば、絶対的値を示すレンダリングインテントである ICC L*a*b* はCIE標準光源 D50 をホワイトポイントとした相対値であり、他のレンダリングインテントとは相対的関係にある。

CIELABにおける明度は相対輝度の立方根を使って計算され、Hunter Lab では平方根を使う(近似方法がやや古い)。既存の Hunter Lab 値と比較するなどの用途以外では、一般にCIELABの使用が推奨されている。

色空間は、三刺激値XYZは色の基本的刺激量を表現しているが、企業での色管理には扱いにくい表示量なので、例えばこれを色相、明度、彩度の三属性に対応した表示方法に変換して使っている。等しい大きさに知覚される色の差が、色の空間内の等しい距離に対応するように意図した空間を均等色空間(UCS)というが、このUCS座標の距離で色差の大きさを表示すことも可能である。

このように三刺激値の座標を色感覚に対応するような座標に変換して利用した方が色彩管理に便利である。変換する方法はJIS Z 8730(色の表示方法)に制定されているが、そのなかで最も広く利用されているのがL*a*b*表色系の色度図である。従って、その明度を持つ無彩色の座標がa*=0、b*=0の原点近傍に投影されている。ここを中心に外側に広がるに従って、色は鮮やかさを増していく。なお、このa*-b*平面に直交して明度を表わすL*軸がある。このように知覚される色と対応がとれる色の座標を用いて色彩管理に役立てられている。

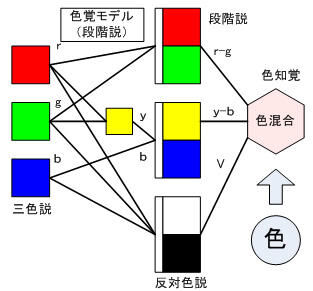

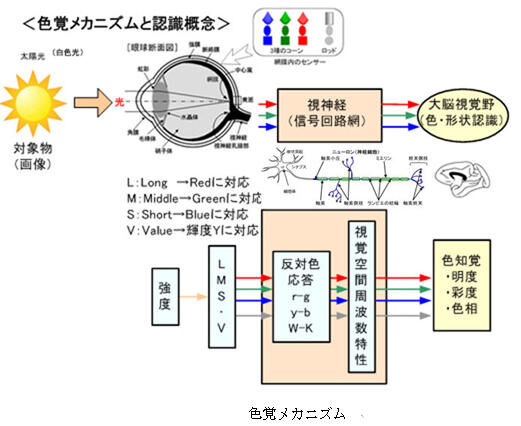

反対色説は、エバルト・ヘリングによって提出された色の知覚機構理論である。対比、残像などの現象をもとにして、網膜に

反対色説は、エバルト・ヘリングによって提出された色の知覚機構理論である。対比、残像などの現象をもとにして、網膜に 終端を固定せず自由に動ける状態にしたときに起きる反射。同じ

終端を固定せず自由に動ける状態にしたときに起きる反射。同じ -反射(

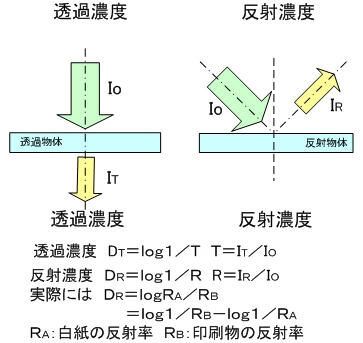

-反射( 通った際に強度がどの程度弱まるかを示す無次元量である。光学密度(

通った際に強度がどの程度弱まるかを示す無次元量である。光学密度(

しかし、ニュートンの考え方に反対して、ヤング&ヘルムホルツは、多くのスペクトルから構成された光を処理するのは、人間の目にある無数の光受容器ではなく、たった

しかし、ニュートンの考え方に反対して、ヤング&ヘルムホルツは、多くのスペクトルから構成された光を処理するのは、人間の目にある無数の光受容器ではなく、たった