しかし、技術も文化も違ってきている中で一体どちらに優劣があるというのだろうか?

強いていえば、時代の変遷によって(それに伴い技術の発展もあり)デジタルが主流になったに過ぎないのでデジタル優位であることには異論をはさむ余地はない。たが、デジタルにはデジタル固有の致命的な欠点があることを理解すべきである。

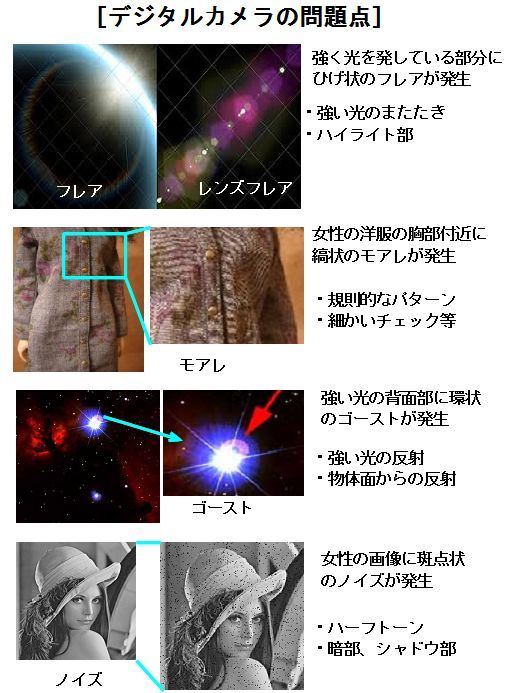

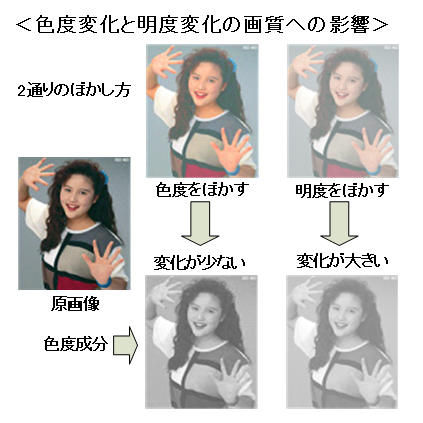

それは、図示したように主流となる問題点は「フレア」「モアレ」「ゴースト」および「ノイズ」の4つの要素である。これらはアナログにはない問題点で、これ以外にも従属的な問題として「スミア」「色飽和」「圧縮歪み」「輪郭描写(ジャギー)」「画像歪み」などがある。従属的な問題は別の参考資料を参照して頂きたいのでここでは省略して、主体的な「デジタル画像の問題点」ついて述べる。

#1 フレア

太陽光などの強い光源方向にレンズを向けた時に、レンズ面や鏡胴で有害光が反射して発生する光のカブリ現象である。画像の一部や全体が白っぽくなり、シャープネスを奪う。

レンズフレア (lens flare) は、カメラによって写真・映像を撮影する際に、極めて明るい光源がレンズに向けて当てられている時や、画角内に極めて明るい光源が存在する場合に

生じる、暗部への光の漏れである。

レンズフレア (lens flare) は、カメラによって写真・映像を撮影する際に、極めて明るい光源がレンズに向けて当てられている時や、画角内に極めて明るい光源が存在する場合に

生じる、暗部への光の漏れである。

実写の映像で起きる現象をハレーションと呼ぶ事もあるが、ハレーションはフィルムのベース面で反射した光線が再び乳剤を感光させる現象であり、レンズフレアとは区別すべきである。

レンズ内面での再反射によっておこるフレアは、反射面の曲率や形状によりさまざまな形態のものが生じうる。特に凹面で強い光が再反射すると、光源から画面中心を基準に対称の位置に レンズフレアとゴーストが生じた例

比較的はっきりとした像が現れる。このような形態のフレアを、ゴースト(ゴーストイメージ)という。

-フレアの防止

レンズフレアはレンズのマイナスの特性であり、発生させないようにするには使用レンズの特性を把握している必要がある。レンズフレアが発生しないようにハレ切りと呼ばれる作業を行うが、これは慣習的な言葉の使用で、本来はフレアの防止である。 本格的なカメラには必ず付けられるレンズフードなども、レンズフレアを抑制する為のものである。

フレアを防ぐためにレンズ鏡筒の内面反射防止の塗装や静電気植毛などの工夫がなされている。また各レンズ表面にはコーティングが施されている。コーティングも単層コーティングや多層コーティング(マルチコーティング)にとどまらず、ナノクリスタルコートなどといった新しい技術が開発されている。

-映像効果としての利用

その一方で、レンズフレアやレンズゴーストは太陽など明るい光源を強調するための映像効果として、映画・テレビドラマ・アニメ・テレビゲームなどにおいてよく利用される。レンズフレアのエフェクトを作る機能は多くのデジタル合成ソフトやCGソフトに搭載されている。レンズフレアやレンズゴーストの色・形は撮影に使用されるレンズによって異なり、それを再現するプラグインも存在する。

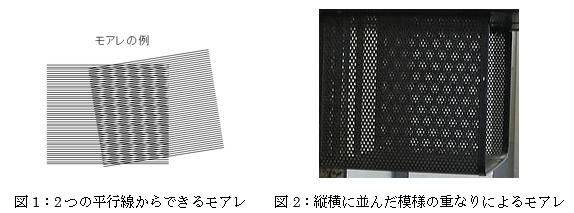

#2 モアレ

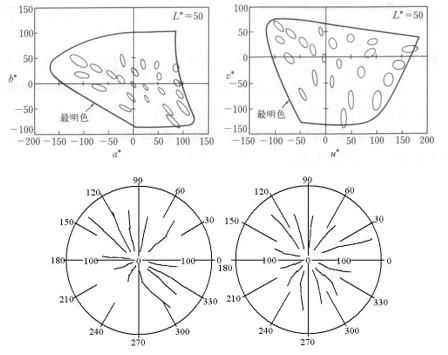

モアレまたはモワレ(仏: moiré)は、干渉縞ともいい、規則正しい繰り返し模様を複数重ね合わせた時に、それらの周期のずれにより視覚的に発生する縞模様のことである。

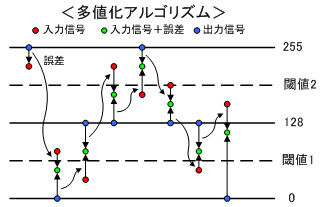

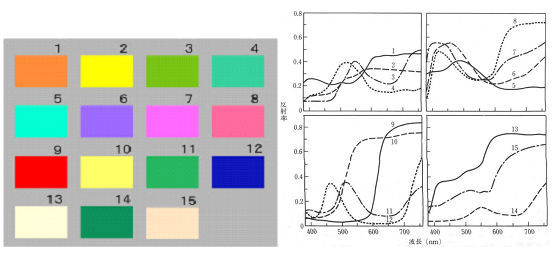

また、規則正しい模様を、デジタル写真などのビットマップ画像にした場合も、画像の画素解像度と模様の周波数のずれが原因で同様の縞模様が発生するがこれもモアレと呼ぶ。また印刷でも網点という点の集まりに画像を変換するので同様の現象が発生する。

モアレそのものも周期を持ち、この周期は元になる模様の周期の組み合わせで決まる。物理学的にいうと、モアレとは2つの空間周波数のうなり現象といえる。様々な形態で発生するため、モアレにもいろいろなものがある。モアレを望ましからぬものとして取り除く対象にする場合もあり、逆に発生したモアレを有用なものとして利用する分野もある。

図1のように2組の平行模様を斜めに重ねると交差部分が平行線の周期とは異なる縞模様になる。これがモアレの代表的な例である。 モアレは平行線でなく、碁盤の目のような平面パターンでも発生する。たとえば、升目のピッチが異なる二つの市松模様を重ねると発生する。図2に縦横に並んだ模様(金属板に開いた丸穴)の重なりによるモアレの例を示す。これは二次元空間周波数のうなりである。この効果は印刷分野や画像処理分野では特に注意を要するものである。

・いろいろなモアレ

-モアレを利用した測定

モアレは迷惑な現象だけではなく、これを積極的に利用することもある。高精度の位置決め用の位置センサの一種モアレスケールでは、わずかにピッチを変えた平行縞を重ねたときに発生するモアレが、2つの平行縞の相対変位よりも大きく移動することを利用し、変位を拡大して測定するものである。また、立体の表面に2つの格子縞を投影したときに発生する干渉縞の形状(等高線)から物体の立体形状を得る方法を、モアレトポグラフィという。脊柱検査の一環でモアレ撮影(検査)にモアレ写真法が使われる。

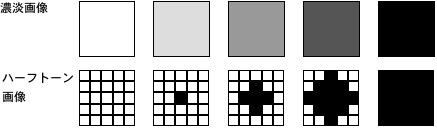

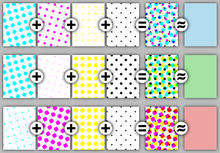

-印刷

印刷では、写真のような階調を表現するために、網点を用いる。すなわち色の濃さを規則正しく配置された点それぞれの大きさで表現する。このため、印刷された写真をもとに原版を作成して再び印刷すると、網点のピッチの違いや、ピッチが同じでもわずかな傾きによってモアレが発生することがある。またカラー印刷では、複数の色版の網点を重ねて印刷するため、周期的な色模様がみえる場合がある。このため、各版はモアレが最も目立たないとされる角度に網点を傾けて印刷している。 単色では45度、CMYKでは、モアレが目立つCMKの3色のうち1色を45度に置き、これに対して他の版をそれぞれ30度ずつ離しておくのが伝統的な角度である。そしていずれか2色の中間にモアレがめだちにくいY版を置くようにする。(例としてM版を15度、K版を45度、C版を75度、Y版を30度)。モアレの出た写真は極めて見栄えが悪いため印刷においては注意して避けるべき点の一つである。

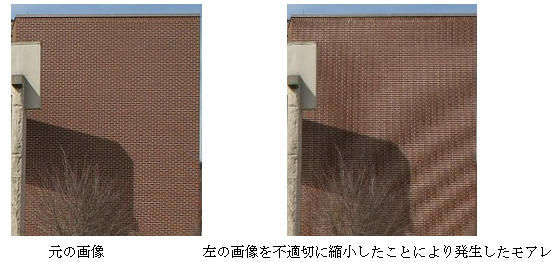

-画像処理

画像処理の過程では、縦横画素数を整数分の1以外の大きさに縮小・変形した場合に発生しやすい。グラフィックソフトウェアにおいて縮小が単なる間引き処理であると、ありもしない模様が発生 (偽解像) する。これは折り返し雑音の一種である。これを防ぐためには、縮小後の画素位置周辺の縮小前の複数画素からの距離と強度で重み付けするリサンプリング処理などが有効である。

デジタルカメラでは、画素が縦横に規則的に配列されているため、画素ピッチの1/2を超えるピッチの明暗模様を撮影すると偽解像する。レンズの解像度がこれより低い場合や光路で干渉によるボケ (小絞りボケなど) が生じる場合は問題にならないが、一般的にこれを解決するアプローチとして、撮像素子の手前にローパスフィルタ (画素ピッチ程度にぼかすフィルタ) を入れるのが普通である。なおフィルムカメラでは、画素にあたる感光粒子が不規則に配列しているため、この問題は生じない。

網点印刷された写真などをスキャナで入力する場合にも写真とスキャナの分解能の差次第でモアレが発生する。スキャナの光学的な分解能が高い場合には、網点のピッチ以上の解像度でスキャンした後、グラフィックソフトウェアにおいて必要とする分解能まで落とす (間引きではなく補間する) アプローチが有効である。

表示においては、処理する解像度と表示する解像度が異なる場合にも発生することがある。グラフィックソフトウェアなどで縮小表示するときに、やはり表示分解能で補間するフィルタ処理が必要であるが、高速表示のためにこれを省いているグラフィックソフトウェアも多い。

-テレビ

テレビでも走査線が上下方向に周期的にならぶため画像処理と同様な問題がある。

さらにアナログテレビ、特にNTSCカラー方式においては、輝度信号において細かな模様を伝送する高周波領域と、色差信号とが、クシ状に交互に重畳されているため、信号の干渉により色付きのモアレ状の画質劣化が発生する。これはモアレ現象というよりカラー方式の信号処理の限界から来る現象で、クロスカラー妨害と呼ばれる。

アナログ方式のVTRでは、記録時の時間軸のわずかな揺れ(ジッタ)によって色がわずかに変動し、これがモアレ状の画質劣化として感知されることがある。

以降は次回に続きます。

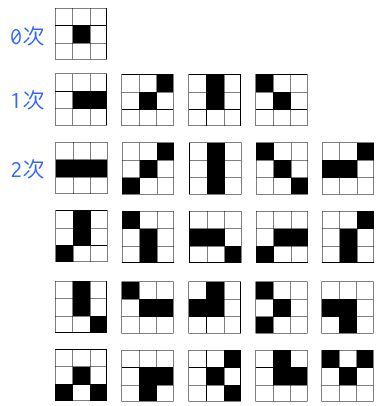

組織的

組織的